Denk-Anstöße

Ein totes Meer wird lebendig

Wasser in der Wüste

Der privilegierte Planet

Ein totes Meer wird lebendig

Es ist eines der ganz besonderen Kennzeichen der Bibel, dass sie Zukunftsvorhersagen, sogenannte Prophezeiungen, enthält. Prophezeiungen sind Vorhersagen über Ereignisse, die die Zukunft betreffen. Die Bibel enthält eine ganze Reihe solcher Prophezeiungen. Manche dieser Prophezeiungen sind bereits erfüllt. Bei anderen steht die Erfüllung noch aus. Besonders interessant aber sind die Prophezeiungen, die sich auf dem Weg zu ihrer Erfüllung befinden, also gewissermaßen „unterwegs“ sind. Diese Prophezeiungen sind noch nicht vollständig realisiert, es lässt sich aber bereits erkennen, dass sie auf ihre Erfüllung zustreben. Und eine dieser „Unterwegs-Prophezeiungen“ ist nun besonders auffällig. Sie dreht sich um ein Gewässer, das sich im Land Israel befindet und „Totes Meer“ genannt wird.

Interessant ist nun, dass eine Prophezeiung (Vorhersage) der Bibel sich mit diesem „Toten Meer“ befasst. Es handelt sich um eine Prophezeiung des Propheten

Hesekiel.

Jeder, der das Land Israel bereist hat, kennt das Tote Meer im Süden Israels oder hat zumindest von ihm gehört. Es trägt seinen Namen „Totes Meer“ völlig zu Recht: Durch den hohen Salzgehalt ist kein Leben in diesem Gewässer möglich. Kein Fisch, keine Wasserpflanzen, noch nicht einmal Algen können dort leben. An den Ufern stehen keine Palmen, wachsen keine Büsche und gedeiht kein Schilf. Und Touristen, die sich in das graue Wasser wagen, um dort zu baden, müssen hinterher gleich duschen, sonst greift das Salz ihre Haut an. Nein wirklich: Dieses Meer ist tatsächlich tot. Es trägt seinen Namen völlig zu Recht. Allerdings wird an einigen Stellen des Toten Meeres Salz gewonnen, das unter anderem bei der Körperpflege Verwendung findet.

Nun ist es so: Der Wasserspiegel des Toten Meeres sinkt seit etlichen Jahren kontinuierlich, erst langsam, zentimeterweise, dann schneller. Heute sinkt der Wasserspiegel des Toten Meeres pro Jahr um ungefähr einen Meter. Noch vor 15 Jahren hatte das Tote Meer eine Länge von 80 Kilometern. Heute sind es weniger als 50 Kilometer.

Der Badeort

Ein-Gedi, der früher direkt am Ufer des Toten Meeres lag, ist heute so weit entfernt, dass Besucher einen Zug benutzen müssen, um ans Wasser zu kommen. Umweltschützer befürchten, dass das Tote

Meer im Jahr 2050 bereits völlig verschwunden sein könnte.

Der Rückgang des Toten Meeres brachte nun aber auch eine überraschende Entdeckung mit sich: Im ausgetrockneten Bereich des Gewässers zeigten sich Süßwasserquellen. Diese Quellen waren immer schon vorhanden gewesen, wurden nun aber direkt sichtbar. Geologen fanden heraus, dass diese Quellen aus Regenwasser gespeist werden, das über den Judäischen Bergen niedergeht. Das Wasser sammelt sich, fließt unter dem Tempelberg unterirdisch nach Osten ab und kommt am Toten Meer wieder zutage.

Mittlerweile hat sich durch das Wasser dieser Quellen in unmittelbarer Nähe zum Toten Meer eine ausgedehnte Seenlandschaft gebildet, die von meterhohem Schilf, aber auch von vielen Bäumen (z. B. Dattel-Palmen) gesäumt ist: Eine Oase. Sie trägt den Namen „Ein Feschcha“. In den Seen dieser Oase, die von der Öffentlichkeit durch Zäune abgeschirmt und nur wenigen zugänglich ist, hat sich reges Leben entwickelt: Die Seen sind voller Fische.

Natürlich hat man sich gefragt, was die Ursache dieses Fischreichtums sein könnte. Vermutungen gehen dahin, dass wahrscheinlich Wasservögel befruchtete Fischeier eingeschleppt und so die Entwicklung der Fischpopulationen in Gang gesetzt haben.

Dazu einige

Bilder:

In unmittelbarer Nähe zum Toten Meer entsteht eine Seenlandschaft mit Bäumen. (© beim Autor)

Meterhohes Schilf säumt die neu entstandenen Gewässer am Toten Meer. (© beim Autor)

Die neu entstandenen Gewässer sind voller Fische. (© beim Autor)

Auch Palmen gedeihen in dem einst wüsten Gelände. (© beim Autor)

Der Rückgang des Toten Meeres brachte nun aber auch eine überraschende Entdeckung mit sich: Im ausgetrockneten Bereich des Gewässers zeigten sich Süßwasserquellen. Diese Quellen waren immer schon vorhanden gewesen, wurden nun aber direkt sichtbar. Geologen fanden heraus, dass diese Quellen aus Regenwasser gespeist werden, das über den Judäischen Bergen niedergeht. Das Wasser sammelt sich, fließt unter dem Tempelberg unterirdisch nach Osten ab und kommt am Toten Meer wieder zutage.

Mittlerweile hat sich durch das Wasser dieser Quellen in unmittelbarer Nähe zum Toten Meer eine ausgedehnte Seenlandschaft gebildet, die von meterhohem Schilf, aber auch von vielen Bäumen (z. B. Dattel-Palmen) gesäumt ist: Eine Oase. Sie trägt den Namen „Ein Feschcha“. In den Seen dieser Oase, die von der Öffentlichkeit durch Zäune abgeschirmt und nur wenigen zugänglich ist, hat sich reges Leben entwickelt: Die Seen sind voller Fische.

Natürlich hat man sich gefragt, was die Ursache dieses Fischreichtums sein könnte. Vermutungen gehen dahin, dass wahrscheinlich Wasservögel befruchtete Fischeier eingeschleppt und so die Entwicklung der Fischpopulationen in Gang gesetzt haben.

An dieser Stelle kommt nun die Prophezeiung aus Hesekiel 47 ins Spiel. Sie kündigt für die Zukunft die folgenden Ereignisse an:

1. Der Tempel wird wieder auf dem Tempelberg in Jerusalem stehen.

2. Unter dem Tempel, wird ein Wasserstrom in Richtung Osten fließen und ins Tote Meer münden.

3. Das Wasser des Toten Meeres wird gesund werden. Es wird wieder Leben darin möglich sein.

4. Es wird dort sehr viele Fische geben.

5. Fischer werden im (dann gesundeten) Toten Meer ihre Netze auswerfen und Fische fangen.

6. Ein kleiner Teil des Toten Meers wird nicht gesunden, sondern weiterhin der Salzgewinnung dienen.

Die erste Vorhersage des Propheten Hesekiel hat sich noch nicht erfüllt. Anstelle des Tempels steht heute noch der muslimische Felsendom auf dem Tempelberg.

Die zweite Vorhersage aber hat sich bereits erfüllt: Der Wasserstrom unter dem Tempelberg existiert.

Die dritte Vorhersage ist auch schon erfüllt: In unmittelbarer Nähe des Toten Meeres gibt es jetzt schon Seen mit gesundem Wasser, in dem wieder Leben möglich ist.

Auch die vierte Vorhersage hat sich bereits realisiert: Es gibt in den neu entstandenen Seen bereits jetzt einen großen Fischreichtum.

Vorhersage Nr. 5 ist heute noch nicht Realität. Es gibt noch keine Fischer, die in dem neu entstehenden „Toten Meer“ ihre Netze auswerfen. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass es in einigen Jahren (oder Jahrzehnten) so weit sein könnte.

Die sechste

Vorhersage (ein kleiner Teil des Toten Meers wird nicht gesunden, sondern der Salzgewinnung dienen) ist besonders interessant, weil sie ein völlig neues Licht auf die fortschreitende Austrocknung

des Toten Meeres wirft: Wenn es zutrifft, dass Hesekiels Prophezeiung unterwegs zu ihrer Erfüllung ist, dann wäre die Austrocknung des Toten Meeres Teil dieser Erfüllung. Es wäre dann zu

erwarten, dass sich die Austrocknung fortsetzen wird, dass aber ein Teil des Toten Meeres (wie man es heute kennt) bestehen bleiben wird, und dass dort weiterhin Salz gewonnen werden

wird.

Mehrere, aber noch nicht alle Vorhersagen aus der Prophezeiung des Propheten Hesekiel über das Tote haben sich bereits erfüllt. Und darum ist Hesekiels Prophezeiung so faszinierend: Sie ist noch nicht umfassend zur Erfüllung gekommen, aber sie ist auf dem besten Weg dorthin. Hesekiels Prophezeiung und die Vorgänge am Toten Meer heute führen uns eine Prophezeiung vor Augen, die unterwegs ist zu ihrer Erfüllung: Was in Hesekiels Vorhersage noch phantastisch anmutet, wird im Licht der gegenwärtigen Ereignisse plötzlich fassbar und realitätsnah. Es wird spannend sein, in den kommenden Jahren die Entwicklung der Dinge am Toten Meer weiter zu beobachten.

Was heißt das Ganze nun für uns persönlich?

Nun, es zeigt, dass die Bibel ein sehr zuverlässiges Buch ist: Ihre Prophezeiungen sind alles andere als phantastische religiöse Spekulationen. Sie erfüllen sich vor unseren Augen! Und das müsste uns eigentlich dazu motivieren, diesem Buch viel Zeit und viel Vertrauen zu schenken, oder?!

Und dann zeigt uns die sich

erfüllende Prophezeiung aus Hesekiel 47 noch etwas: Sie zeigt uns, dass der Gott der Bibel in Raum und Zeit – heute! – handelt. Und das müsste uns eigentlich zum ersten Mal oder auch ganz neu

dazu motivieren, uns ihm zur Verfügung zu stellen mit allem, was wir haben und sind, und ihm zu dienen.

Wasser in der Wüste

Sie wollten nur einen interessanten Ausflug von der israelischen Stadt Eilat aus in die Wüste machen. Die Gruppe von 14 Touristen aus Deutschland und vier aus Österreich war an einem Samstagmorgen mit Fahrzeugen von der Hafenstadt Eilat am Roten Meer aus mit einem Touristenführer zu einer Tour gestartet und dann in die Arava-Steinwüste gelaufen.

Irgendwann verlor ihr Führer dann die Orientierung. Die Gruppe bog ein paar Mal falsch ab und verirrte sich. Sie hatte auch nicht genügend Wasser dabei, nur so für zwei Stunden. Aber: Länger sollte die Wanderung ja auch nicht dauern.

Als dann bei 39 Grad im Schatten alle Wasservorräte aufgebraucht

waren, rief die Gruppe per Handy die Polizei um Hilfe. Dank der Beschreibung der Umgebung konnte das Rettungsteam den Aufenthaltsort der Touristen feststellen. Knapp eine Stunde später waren die

Retter da. Sie fanden die Touristen etwa 20 Kilometer nördlich von Eilat. Die 18 Urlauber konnten unversehrt in ihre Hotels in der Küstenstadt

zurückgebracht werden. Aber sie vergaßen nie, wie gefährlich die Wüste sein kann.

Zwei Drittel des Landes Israel heute sind Wüste! Und zwar: Sogenannte „trockene Wüste“! Das heißt: Hier fallen im Jahresdurchschnitt weniger als 200 Millimeter Regen. Und: Es verdunstet mehr Wasser durch die Sonne, als Niederschläge in Form von Regen fallen. Es gibt eine Faustregel. Sie lautet: Je größer die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung in einem Wüstengebiet ist, desto schwieriger ist es für Lebewesen, dort zu existieren.

Nun ist es so: Es gibt in der Bibel eine Reihe von Prophezeiungen, also Zukunfts-Vorhersagen, die davon berichten, dass die Wüste eines Tages grün und fruchtbar sein wird. Physikalisch und meteorologisch ist das aber eigentlich unmöglich. Jedoch: Die Prophezeiungen beharren darauf.

Eine dieser Prophezeiungen findet sich im Buch des Propheten Jesaja 41, 17 – 20. Sie lautet:

Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf den Feldern und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume; ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe: Des Herrn Hand hat dies getan, und der Heilige Israels hat es geschaffen.

Eine kühne Ankündigung, oder? In den Wüsten Israels

sollen Quellen und Wasserstellen entstehen. Es soll geradezu Wasser im Überfluss geben. Pflanzen sollen dort wachsen. Sogar Bäume: Zedern, Akazien, Myrten, Oliven zum Beispiel. Die Wüste soll

grün werden. Und dann wird auch gleich noch der eigentliche Grund genannt, warum all dies geschehen soll: … damit man zugleich sehe

und erkenne und merke und verstehe: Des Herrn Hand hat dies getan, und der Heilige Israels hat es geschaffen.

Das ist in der Tat starker Tobak! Jedenfalls dann, wenn man annimmt, dass diese Worte mehr sind als bloße religiöse Poesie! Da müsste schon ein Wunder geschehen, damit diese atemberaubende Prophezeiung Wirklichkeit werden kann.

Nun, der erste Premierminister Israels hat einmal gesagt: „Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist!“ Und er wusste, wovon er sprach: Da der neue Staat Israel Heimat für alle Juden in der Welt sein sollte, musste Platz geschaffen werden, damit die Rückkehrer auch auf westlichem Niveau leben konnten. Also musste man die Wüste kennen und erforschen. Wüste war ja genug vorhanden. Und so gründete man mitten in der Wüste ein Forschungsinstitut.

Als erstes begann man, in der Wüste nach Öl zu suchen. Nachdem in

der saudi-arabischen Wüste Öl gefunden worden war, begann man auch in der Wüste Negev mit Ölbohrungen. Das lag ja irgendwie nahe. Leider blieben alle Anstrengungen ohne Erfolg. Unter dem heißen,

sandigen Boden der Negev-Wüste gab es nämlich kein Öl.

Allerdings fand man in 1000 Meter Tiefe etwas anderes: Nämlich ein

riesiges Wasserreservoir. Wer nun aber gedacht hatte, dass damit ja nun alle Probleme gelöst seien, sah sich getäuscht. Das Wasser unter der Negev-Wüste enthielt nämlich viel zu viele Mineralien.

Es war ungeeignet für die Landwirtschaft. Was für eine Enttäuschung! Ja gut, für Wasserkuren war´s ok, und man baute auch prompt ein paar Kur-Bäder mit ein paar schönen Wasserteichen. Aber damit

allein waren die Schwierigkeiten nicht in den Griff zu bekommen.

Aber dann machte ein findiger Kopf völlig unerwartet eine Aufsehen

erregende Entdeckung: Das mineralreiche Wasser aus der Tiefe war bestens geeignet zur Fischzucht, und zwar sowohl für Salzwasser- als auch für Süßwasserfische. Und so entstanden mitten in der

Wüste große Fischzuchtanlagen, eine nach der anderen. Mitten in der Wüste gab´s nun plötzlich Seen voller Fische!

Und damit nicht genug: Zur selben Zeit machten zwei Wasseringenieure eine zukunftsweisende Erfindung. Sie fanden heraus, dass man riesige Flächen mit relativ wenig Wasser bewässern konnte, wenn man nur den Pflanzen das Wasser tröpfchenweise zuführte.

Und dann, als sie diese Erfindung

(sie wird heute übrigens weltweit genutzt!) in der Negev-Wüste ausprobierten, machten sie noch eine überraschende Entdeckung: Wenn man Pflanzen das Wasser nur tröpfchenweise zuführte, waren sie in der Lage, es trotz des hohen Mineralgehalts aufzunehmen. Das lag daran, dass der Mineralgehalt der Pflanzen höher war als

in der geringen Wassermenge. Dadurch konnten die Pflanzen das Wasser aufnehmen und wachsen. Gleichzeitig waren die Früchte aus der Wüste wegen ihres hohen Mineralgehalts sehr

wohlschmeckend.

Und so entstanden riesige Ländereien mitten in der Wüste: Man

pflanzte und erntete Cherry-Tomaten, Paprika, Peperoni , Erdbeeren, Zucchini, Basilikum, Wassermelonen und viele andere Früchte. Es entstanden Olivenhaine, es wuchsen verschiedene Bäume auf, die

der Hitze standhalten konnten. Und da in der Wüste auch im Winter sommerliche Temperaturen herrschen, wuchsen das ganze Jahr über Gemüse, Gewürzpflanzen, Datteln, Oliven und natürlich Obst. 70 %

des landwirtschaftlichen Exports Israels kommen heute aus der Negev-Wüste. Und so ist Gottes Prophezeiung wahr geworden. Sie erfüllte sich – buchstäblich - vor aller Augen!

Und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel: Wenn wir zurückfragen: Wie hat Gott das eigentlich gemacht mit der Verwirklichung seiner Prophezeiung?, dann müssen wir sagen: Er hat auch Menschen dazu gebraucht. Er hat auch die Intelligenz und die Tatkraft und die Erfindungsgabe von Menschen eingesetzt, um seine – scheinbar unmögliche – Prophezeiung doch Wirklichkeit werden zu lassen.

Und so macht er das oft! Er verwirklicht seine Pläne gern auch

durch Menschen. Und all das tut er,

damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe: Des Herrn Hand hat dies getan, und der Heilige Israels hat es geschaffen.

Der privilegierte Planet

Es war das wahnwitzigste Abenteuer ihres Lebens: Binnen weniger Minuten wurde eine deutsche Gleitschirmfliegerin in Australien im Februar 2007 von einem Gewittersturm in fast zehn Kilometer Höhe gerissen und überlebte trotz minus 50 Grad eisiger Kälte und extrem dünner Luft.

Der Tag hatte für die Gleitschirmfliegerin ganz normal begonnen. Plötzlich aber hätten sich zwei der Wolken in der Flugbahn zu einem Gewitter verbunden. „Auf einmal ging´s dann von jetzt auf nachher mit 15, 20 Metern pro Sekunde hoch.“ Ihr Schirm sei wie in einem Aufzug mehr als 9000 Meter hoch gerast – in diesem Bereich fliegen sonst nur noch Passagierflugzeuge. „Die Kräfte sind unvorstellbar“, sagte die 35jährige. „Irgendwann war alles bedeckt mit Eis“, es sei „wahnsinnig kalt“ und völlig dunkel gewesen. Sie habe zeitweise das Bewusstsein verloren.

Als sie etwa eine halbe Stunde später wieder zu sich kam, zeigte ihr Höhenmesser nur noch 6900 Meter an. Sie sei langsam Richtung Boden getrudelt, berichtete sie später und rund 500 Meter von einem Bauernhof entfernt gelandet. Drei Minuten später habe ihr Handy geklingelt, und sie habe dann dem Teamleiter ihre Koordinaten durchgeben können. Außer einigen Erfrierungen trug sie keine Schäden davon.

Eineinhalb Stunden Höllenritt im Auge des Gewitters. Eineinhalb Stunden in den eiskalten Weiten des Himmels: Diese Erfahrung dürfte diese Gleitschirmfliegerin wohl ihr Leben lang nicht vergessen.

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, sagt der 19. Psalm in der Bibel. Fragt sich nur: Was meint er damit genau? Klar ist zunächst nur: Wenn die Bibel von „den Himmeln“ (Mehrzahl!) spricht, meint sie den Himmel, den wir sehen (also die uns umgebende Erdatmosphäre) und das dahinter liegende All. Aber: Inwiefern erzählen diese beiden (Erdatmosphäre und All) die Ehre Gottes? Nun, sie tun es in der Sprache der Physik und der Astronomie.

Hier sind ein paar Fakten:

Der Planet Erde befindet sich im sogenannten „Grüngürtel“ der Sonne. Der Mars liegt außerhalb dieses „Grüngürtels“, die Venus innerhalb. Nur die Erde liegt genau in der Mitte. Wirkung: Auf der Venus verdampft alles Wasser. Es ist dort viel zu heiß. Auf dem Mars gefriert alles Wasser zu Eis, das härter ist als Granit. Es ist dort viel zu kalt. Würde die Erde ihre Umlaufbahn nur um ein einziges Prozent verändern, würde ihr Wasser entweder verdampfen oder gefrieren. Aber: Die Umlaufbahn unserer Erde ist genauso eingerichtet, dass unser Wasser flüssig bleibt. Es entweicht auch nicht in den Weltraum.

Dazu muss man nun Folgendes wissen: Die Erde schafft es als einziger uns bekannter Planet sein Wasser zu halten. Die Erde ist mit ihrer Atmosphäre nämlich so konstruiert, dass in zehn Kilometer Höhe die Temperatur bis minus 60 Grad Celsius abfällt. Aufsteigender Wasserdampf gefriert zu Eiskristallen. Diese Eiskristalle können nichts anderes tun, als in wärmere Bereiche abzusinken, wo sie als flüssiges Wasser zur Erde fallen. Und wir können leben. Es ist ein komplexes, sorgfältig ausbalanciertes System.

Die Erde ist ein privilegierter Planet.

Sie alle haben schon von der Ozonschicht gehört. Sie ist ein Teil der Erdatmosphäre. Sie ist ziemlich dünn und ziemlich empfindlich. Schon ein bisschen zu viel Haarspray kann sie zerstören. Vor ein paar Jahren waren wir ziemlich nahe dran an dieser Zerstörung. Und nur die rasche Abschaffung von FCKW-freien Sprays konnte der Zerstörung Einhalt gebieten. Und diese hauchdünne Ozonschicht hält erfolgreich die gefährliche UV-Strahlung von uns ab.

In 50 Kilometer Höhe über der Erde befindet sich die sogenannte „Stratos-Sphäre“. Sie hält schädliche Infrarot und Radiowellen von uns fern. In 95 Kilometer Höhe befindet sich die sogenannte „Meso-Sphäre“. Sie hält tödliche Gammastrahlen von uns ab. Und in 500 Kilometer Höhe sorgt die sogenannte „Thermo-Sphäre“ dafür, dass Röntgenstrahlen aus dem All uns nicht erreichen. Ein mehrfacher Schutzschild schützt uns also. Gleichzeitig aber ist dieser Schutzschild aber so konstruiert, dass er sichtbares Licht durchlässt, das wir dringend zum Leben brauchen.

Ohne viel darüber nachzudenken leben wir unter einem genial konstruierten Schutzschild, der Leben möglich macht.

Die Erde ist ein privilegierter

Planet.

Und jetzt kommt das Erstaunlichste: Jeder von uns kennt den Jupiter, oder? Aber kaum einer weiß, was für eine besondere Funktion dieser Planet hat. Im Jahr 1994 fand man es heraus. Da wurde nämlich ein neuer Komet entdeckt. Nach seinen Entdeckern nannte man ihn Shoemaker-Levi-Komet. Er flog mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erde. Ein riesiges tödliches Geschoss. Auf seinem Weg nun musste dieser Komet an Jupiter vorbei. Der beeinflusste mit seiner großen Anziehungskraft die Bahn dieses Kometen. Die Kräfte, die dabei wirkten, führten dazu, dass sich Shoemaker-Levi in genau 21 Bruchstücke zerlegte. Dieser Kometenmüll sauste unverdrossen weiter Richtung Erde.

Glücklicherweise hat Jupiter nicht nur die Bahn dieser gefährlichen Geschosse abgelenkt. Jupiter tat noch etwas: Er tat uns nämlich den Gefallen, alle 21 Brocken mithilfe seiner großen Anziehungskraft einzusammeln. Die Astronomen auf der Erde konnten mithilfe ihrer Teleskope dabei sogar zuschauen. Und manchem von ihnen fiel die Kinnlade herunter bei dem, was er da nun zu sehen bekam: Jupiter erwies sich als Kometenfalle für die Erde. Er wirkte wie ein Schutzschild für das Leben. Wehe uns Erdlingen, wenn uns auch nur einer dieser Kometenbrocken damals getroffen hätte! Aber, gottlob, Jupiter war ja da und funktionierte als großer Weltraum-Staubsauger zum Schutz der Erde.

Und übrigens: Er fängt immer noch - jeden Monat! – mehrere Kometenbrocken weg. Jeden Monat! Bedenken Sie: Während Sie sich heute morgen nichtsahnend ihr Brötchen mit Marmelade bestrichen haben, war Jupiter für Sie an der Arbeit, um dicke Brocken von Ihnen fernzuhalten. Und Sie haben´s nicht mal gewusst!

Der Astrophysiker Freeman Dyson hat einmal geschrieben: „Wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohl zusammengearbeitet haben, dann scheint es, als hätte das Universum in gewissem Sinne gewusst, dass wir kommen.“

Das ist eine sehr zutreffende Beschreibung, wie mir scheint! Viele Astrophysiker kommen ins Staunen, wenn sie mithilfe ihrer Teleskope und Computer entdecken, wie genial die Erde im All platziert ist und wie vollkommen die verschiedensten Dinge zusammenwirken und ineinander greifen, nur damit wir auf der Erde gut leben können. Die Erde ist wirklich ein privilegierter Planet.

Ist das alles Zufall? Manche bejahen das. Andere spüren: Das kann nicht alles Zufall sein! Hier steckt Planung dahinter! Die Erde ist eine einzigartige Oase im Sonnensystem, auf der Leben gedeihen kann, eine wohlbehütete Insel in den Stürmen der Sonne. Und es ist jedem überlassen, welche Schlüsse er für sich daraus ziehen will.

Der

Mathematiker und Physiker Blaise Pascal hat einmal gesagt: „Gott gibt soviel Licht, dass wer glauben will, glauben kann. Und Gott lässt so viel im Dunkeln, dass wer nicht glauben will, nicht

glauben muss. Alles andere würde seiner Liebe widersprechen.“

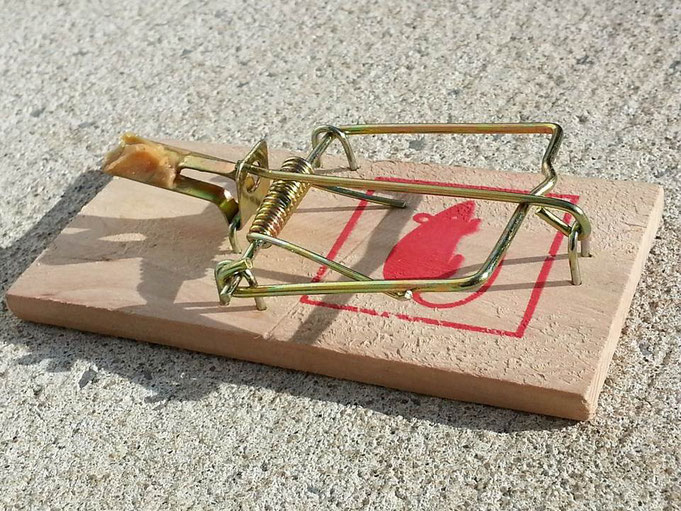

Die Mausefalle - Oder: Nicht reduzierbare Komplexität

Jeder Mensch weiß, was eine Mausefalle ist. Insgesamt besteht diese kleine mechanische Vorrichtung aus sieben Teilen: Der Grundplatte, der Feder, dem Schlagbügel, dem Haken, der Falltür mit dem Köder und zwei Ösen, in denen der Haken hängt. Also: Sieben Teile.

Nun ist es so: Jedes der sieben Teile muss exakt an der richtigen Stelle platziert sein, und – es darf keines der sieben Teile fehlen. Nur dann kann die Falle funktionieren! Würde beispielsweise die Feder fehlen, wäre die Falle nicht arbeitsfähig. Aber auch wenn Schlagbügel, Haken, Falltür oder Ösen fehlen würden, wäre die Falle nicht betriebsbereit. Dasselbe wäre der Fall, wenn die Grundplatte nicht vorhanden ist. Alle sieben Teile sind unbedingt notwendig. Nicht ein einziges darf fehlen. Und: Jedes dieser Teile muss sich an der richtigen Stelle befinden. Sonst ist die Falle wirkungslos.

In der Naturwissenschaft nennt man dieses Prinzip das Prinzip der „nichtreduzierbaren Komplexität“. Will sagen: Jedes einzelne Teil der Falle muss da sein. Kein einziges Teil darf weggelassen werden. Nur gemeinsam – mit allen Teilen an Bord – funktioniert die Falle.

Nichtreduzierbare Komplexität

Nun ist klar: Die Mausefalle ist nicht irgendwie aus Zufall entstanden. Irgendein denkender Mensch hat sie geplant, die Teile geformt und sie zu einem sinnvollen Aufbau zusammengefügt. Es steckt also Planung, man könnte auch sagen „Design“ hinter der Falle. Jeder, der so eine Mausefalle sieht, weiß sofort: Die hat jemand erfunden, geplant, designed. Und weil die Planung gut war, funktioniert auch die Falle gut.

Und jetzt machen wir einen Ausflug in die Natur. Ich werde Ihnen

jetzt ein Insekt vorstellen. Sie werden wahrscheinlich staunen über dies possierliche Tierchen, und Sie werden erkennen, dass das Prinzip Mausefalle bei ihm eine wichtige Rolle spielt. Forschen

wir also ein bisschen ...

Odontomachus clarus

Das Lebewesen, das ich Ihnen nahebringen möchte ist eine Ameise. Ganz korrekt heißt sie lateinisch „Odontomachus clarus“, zu deutsch „Schnappkiefer-Ameise. Nun ist es so, dass diese Ameisenart sich unter anderem von kleinen Springschwänzen ernährt. Diese Springschwänze können aber – wie ihr Name schon nahelegt - blitzschnell wegspringen. Innerhalb von 4 Millisekunden sind sie weg. Das ist sehr, sehr schnell! Jede normale Ameise würde die Springschwänze niemals schnappen, weil sie mit ihren Klauen (den Mandibeln) einfach viel zu langsam wäre.

Ganz anders die Schnappkiefer-Ameise: Diese Ameisenart kann ihre

Kiefer (1,8mm lang) aufspannen wie eine Mausefalle. Trifft sie auf einen der begehrten, leckeren Springschwänze, schlagen ihre Kiefer mit einer Geschwindigkeit von 0, 13 Millisekunden zu. Das ist

allemal schnell genug, um den Springschwanz zu erwischen. Das ist sogar superschnell. Die Beschleunigung der Kiefer erreicht – so haben Wissenschaftler errechnet - das 10. 000fache der Erdbeschleunigung und ist damit 230 Stundenkilometer schnell. Dies Tempo wird auf dem Nürburgring in der Formel I gefahren!

Entscheidend für dieses unglaublich schnelle Zuschnappen der Kiefer sind mehrere Besonderheiten: Die Kiefer sind innen größtenteils mit Luft gefüllt, um sie leichtgewichtig zu machen. Wären sie massiv, könnte die hohe Zuschnapp-Geschwindigkeit niemals erreicht werden.

Kiefer wie eine Mausefalle

Die Ameise spannt nun ihre Kiefer wie eine Mausefalle. Die Kiefer rasten ein und bleiben ohne weitere Muskelanspannung geöffnet. Das Zuschnappen der Kiefer wird durch die Berührung von 1 Millimeter langen Auslöse-Haaren auf den Innenseiten der Kiefer ausgelöst. Die Weiterleitung des Reizes geschieht über riesenhaft vergrößerte Nervenzellen, die das Signal sehr schnell zum Kiefergelenk weitergeben. Je größer die Nervenzellen bei wirbellosen Tieren sind, desto schneller kann sie einen Reiz weiterleiten. Bei der Schnappkiefer-Ameise passiert das: Die Kiefer rasten in 0, 13 Millisekunden aus der eingerasteten Stellung aus und schnappen zu. Der Springschwanz hat verloren.

Und nicht nur er: Wird eine Schnappkiefer-Ameise nämlich zum Beispiel von einer Spinne angegriffen, lässt sie ihre Kiefer einfach gegen die Spinne schnappen. Die Wucht ist so enorm, dass die Spinne regelrecht weggeschleudert, also per Faustschlag ausgeknockt wird und es in Zukunft sicher zweimal überlegen wird, bevor sie sich auf einen Fight mit der Schnappkiefer-Ameise einlässt.

Der Schnappkiefer-Mechanismus der Odontomachus clarus gleicht der gespannten Feder einer Mausefalle, die in einem sehr kurzen Augenblick ihre gesamte Energie freigibt und zuschnappt, bzw. zuschlägt. Ein erstaunliches Phänomen!

So, und nun überlegen wir mal: Was wäre denn, wenn die Schnappkiefer-Ameise zwar luftgefüllte Kiefer hätte, aber keine riesenhaften Nervenzellen? Ganz einfach: Ihre Kiefer wären viel zu langsam. Die Springschwänze würden sich totlachen!

Oder, was wäre, wenn die Schnappkiefer-Ameise zwar luftgefüllte Kiefer und riesige Nervenzellen hätte, aber keine Auslöse-Haare? Die Falle würde wiederum nicht funktionieren!

Oder, was wäre, wenn die Schnappkiefer-Ameise zwar Nervenzellen und Auslösehaare hätte, aber keinen Einrast- und Ausrast-Mechanismus? Die Ameise würde binnen Kurzem einen Kiefermuskelkrampf kriegen und könnte gar nicht mehr zufassen!

Also: Nur wenn luftgefüllte Kiefer, Auslöse-Haare, riesige Nervenzellen und Einrast- und Ausrastmechanismus gleichzeitig und vollständig da sind und sich an der richtigen Stelle befinden Nur dann kann die Schnapp-Falle funktionieren! Fehlt nur ein einziges Teil, funktioniert nichts mehr! Es ist wie bei der Mausefalle! Man spricht von nichtreduzierbarer Komplexität.

Alles Zufall?

Und jetzt überlegen wir mal weiter: Ist es denn denkbar, dass sich die Schnapp-Falle der Schnappkiefer-Ameise irgendwie im Laufe vieler, vieler Jahre allmählich und zufällig entwickelt hat? Antwort: Das ist ganz und gar nicht denkbar! Denn: Nur mit dem gesamten Mechanismus hätte die Ameise einen Vorteil bei der Jagd nach Nahrung. Ein luftgefüllter Kiefer allein hätte ihr überhaupt nichts genützt, eher im Gegenteil! Ein Einrast-Mechanismus auch nicht! Und die schönen großen Nervenzellen wären ohne luftgefüllte Kiefer auch komplett sinnlos gewesen. Nur wenn alle Teile gleichzeitig da waren und jeweils an der richtigen Stelle platziert waren, brachten sie der Schnappkiefer-Ameise den entscheidenden Vorteil bei der Suche nach Nahrung.

Und damit ist jetzt klar: Der Schnapp-Kiefer-Mechanismus der Schnappkiefer-Ameise kann sich nicht allmählich entwickelt haben, durch Evolution! Er muss von Anfang an komplett vorhanden gewesen sein. Nur so konnte er funktionieren! Das ist wie bei der Mausefalle. Die hat sich ja auch nicht entwickelt, weil jemand ein paar Holzstücke und Eisenteile in einen Beutel gesteckt und kräftig geschüttelt hat. Sondern die entstand durch Planung, durch Design!

Zufall oder Design?

Und damit stehen wir vor einer

erstaunlichen und auch sehr schönen Tatsache: Der Schnappkiefer-Mechanismus der Schnappkiefer-Ameise weist uns auf den größten Planer und Designer aller Zeiten hin, den Lebendigen Gott, der

selbst so ein kleines Geschöpf wie die Schnappkiefer-Ameise erst designte und dann erschuf und sie dann – von Anfang an fertig – ins Leben auf unserem Planeten entließ. Die Schnappkiefer-Ameise

ist also ein stummer Zeuge für das geniale Planen und Wirken des Schöpfers.